Ciao a tutti, continuo la rassegna di post di riflessione e confronto tra la scuola di fine ‘800 e quella di oggi, prendendo spunto dal libro “Cuore” di E. De Amicis. Qualche articolo fa avevo anticipato che avrei parlato delle life skills, di come se ne parla nel libro citato e di come possono essere apprese nella scuola di oggi.

Cosa sono le life skills? Con questo termine si intende un insieme di abilità o competenze che si apprendono durante l’infanzia/adolescenza e che sono necessarie per mettersi in relazione con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana.

Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) le life skills stimolano l’assunzione di responsabilità per la propria salute e potenziano le competenze psico-sociali e per tale motivo sono utili a prevenire problemi di tipo sanitario e comportamenti negativi o a rischio.

Le life skills possono essere innumerevoli, tuttavia l’OMS ha individuato un nucleo fondamentale di skills per la promozione del benessere di bambini e adolescenti: decision making, problem solving, creatività, senso critico, comunicazione efficace, abilità relazionali, autocoscienza, empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress.

Tali abilità possono essere insegnate attraverso l’apprendimento e la pratica. Nel libro Cuore è di nuovo il racconto il veicolo fondamentale per trasmettere tali competenze. I racconti mensili di cui è costellato il libro sembrano avere proprio questa funzione. Prendiamo ad esempio il racconto “Dagli Appennini alle Ande”: vi accorgerete che in questo racconto il protagonista si trova a prendere delle decisioni importanti, a risolvere diversi problemi, a relazionarsi e comunicare con persone diverse e straniere, a gestire eventi stressanti nonché le sue emozioni e spesso riesce ad entrare in empatia anche con gli estranei. Insomma in un racconto di poche pagine si trovano riferimenti alla maggior parte delle life skills e il protagonista del racconto diventa un modello apprendimento e utilizzo delle stesse.

Ma nella scuola di oggi vengono apprese le life skills e se sì come?

Diversi studi evidenziano che i giovani non siano sufficientemente equipaggiati delle skills necessarie per affrontare le richieste e gli stress che incontrano nel loro percorso di crescita e i meccanismi tradizionali attraverso cui si apprendevano tali competenze non funzionino più adeguatamente di fronte alla complessità creata dai profondi cambiamenti sociali e culturali come ad esempio l’avvento dell’era digitale e l’integrazione di etnie diverse.

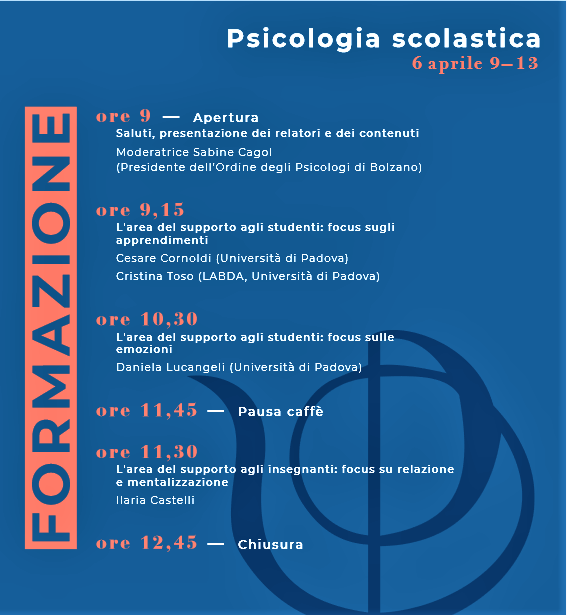

Una possibile risposta è l’inserimento di specifici programmi di life skills education all’interno del percorso scolastico condotti da personale specializzato come gli psicologi.

Queste esperienze esistono e quando vengono applicate danno prove di utilità e efficacia, io stessa ho avuto la possibilità di condurre tali programmi in alcuni istituti scolastici con grande soddisfazione di alunni, insegnanti e genitori.

Fin qui tutto bene allora, penserete. E invece purtroppo devo deludervi perché se è vero che questi programmi ci sono, è anche vero che avrebbero bisogno di essere integrati nel piano scolastico di ogni grado di scuola, che dovrebbero avere una continuità temporale, che dovrebbero essere stanziati fondi per garantire questa continuità e che dovrebbero essere gestiti da personale competente che si integra e collabora quotidianamente con il resto del personale scolastico.

Purtroppo le cose non stanno così. Ancora questi progetti sono eventi sporadici e frammentari. Non fanno parte del piano scolastico perché si dà ancora troppo poco spazio alla prevenzione e alla costruzione di interventi a lungo termine di carattere generale. Non vengono stanziati fondi sufficienti per interventi di così ampio respiro anche se professionisti competenti sarebbero disponibili. Non c’è ancora sufficiente interesse per questi temi, i problemi che ne derivano non sono ancora largamente sentiti oppure se anche se si manifestano, si tende a rispondere solo con interventi di emergenza, mirati e a breve termine.

Insomma si tende a tamponare i problemi piuttosto che costruire dei percorsi di crescita per bambini e ragazzi graduali, continuativi ed efficaci. È un vero peccato. Nel mio piccolo cerco di spiegare e condividere che cosa significa davvero prevenzione ma mi rendo conto che non è sufficiente. Serve che una visione più ampia e un modo diverso di affrontare i problemi sia condiviso da tutti. Allora proviamo a condividere questo pensiero e nel frattempo………..restiamo connessi!

Dr.ssa Pinton Michela